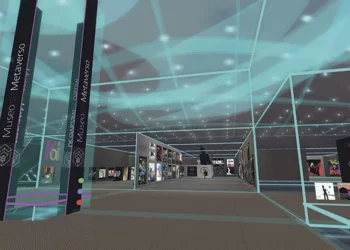

Decía Neil Postman que los medios son metáforas de la cultura, y el bueno de Mark Zuckerberg lo confirma: su META, la fantasía virtual de la era robótica, es una propuesta de episteme para determinar el espíritu de nuestro tiempo, un tiempo pensado sin narrativa ni horizonte político posible salvo el del consumo compulsivo de la pantalla total. El metaverso es la negación de la poesía, es la narrativa 3D del capital, un espacio tóxico contra la democracia y la autonomía que debiera ser objeto de disputa, pero la soberanía digital no está en la agenda estratégica de Bruselas. Hay quien afirma, y no le falta razón, que el encuentro o cumbre de Versalles no solo es un avance, tardío e improbable, hacia la unidad e integración política del espacio común, sino quizás el canto del cisne de la propia existencia de la UE, que hace pocos años, tras el colapso de la pandemia, renunció a la ventana de oportunidad de acometer radicalmente lo evidenciado por el covid: la dependencia tecnológica. Como en la crisis financiera de 2008, la voluntad de refundar el modelo de desarrollo científico-técnico de la UE fue apenas un tímido escorzo difundido para unos cuantos titulares de la prensa y poco más. Y ello a pesar de la evidencia de lo inapropiado de la política de no intervención en el sector constatada con la crisis sociosanitaria. La falta de voluntad política y la posición subalterna de la Comisión Europea respecto al lobby Silicon Valley abonaron la nula imaginación creativa de los responsables de Bruselas en la materia, aun contando con ejemplos de buenas prácticas próximos y conocidos. Analizar y aprender no son divisas comunes en el espacio de libre comercio.

Occidente sigue con la asignatura pendiente de aprender de los cambios del gigante asiático a la vanguardia tecnológica en la larga transición de chinatown a chinatech, más allá del cambio del eje Atlántico al Pacífico El objetivo chino de liderar en 2030 la innovación en IA es ya un hecho, por planificación política y la eficiencia del gobierno de Pekín. Xi Jiping invertirá además casi un billón y medio en sectores estratégicos de la revolución digital. La cultura tecnológica desplegada en el país está siendo ampliada a velocidad de crucero con más de 800 millones de usuarios de smartphones y empresas líderes de referencia como Tencent, Alibaba o Huawei a la cabeza del cambio tecnológico. Y qué hablar de la ciberseguridad. Con Bairang, Dahua, Transinfo y Hikvision, China demuestra no ya ser la potencia emergente que ha de marcar el curso de la historia este siglo, sino además con ello se constata que es capaz de proyectar un modelo alternativo de gobernanza tecnológica. Tiene ciertamente el problema de la amenaza de guerra comercial de EE. UU. y la fuga de cerebros, además de la escasez de semiconductores en manos de los aliados de Washington, empezando por el gobierno de Milei en Argentina. Este poder y el de la arquitectura de la infraestructura son todavía determinantes para el proceso de transición digital y exige de nuestra parte una crítica actualizada del imperialismo cultural ahora que sabemos o más bien que hemos observado que existe una geopolítica de los cables submarinos que nos conectan. Conviene por lo mismo empezar a explorar las infraestructuras y procesos de organización subterráneas que nos limitan y condicionan los accesos para empezar a entender que ni somos tan libres ni Internet es autónomo y que el futuro de nuestra vida depende del modelo de implantación de la economía de silicio. Un proceso que está acelerando la modernización y automatización de la producción, reestructurando los modelos de mediación social y alterando radicalmente la experiencia vicaria de todos, en una suerte de cóctel explosivo que puede hacer implosionar toda forma de reproducción mientras asistimos impasible a la imposición de la ciencia de las redes pensando como mucho en la estética de las pantallas y las máquinas de sincronización cuando es vital disputar el sentido de la autonomía y más allá aún las ecologías de vida. Los desechos tecnológicos, de lo que nos acordamos no como ruina sino cuando en situaciones críticas como la ausencia de chips electrónicos apunta la necesidad de cuestionar la obsolescencia planificada y las dificultades de acoplamiento y de ensamblaje que la empresa-red y la política META/FISICA de los dueños de la psicoesfera nos abocan a definir, son un síntoma de la encrucijada histórica en la que nos encontramos, cuya lógica de innovación ni tiene fin, al menos social, o meta pertinente, ni permite la supervivencia de la propia especie, físicamente. Esta es la disputa y la cuestión a debatir: de la escuela a la vida, del trabajo a la cultura, y de la sociedad al gobierno de la polis, si aspiramos a que la telépolis tenga encaje futuro, ensamblando la sociedad real con la formal o figurada.